万が一に備えた自筆遺言の保管制度について

こんにちは!調布みつぎ 賃貸管理部の築山です。

先日の日経新聞にて、自筆遺言書を作成する人が増えているという記事がありました。

法務局が自筆遺言書を保管する制度を昨年夏に始めたことで紛失や改ざんの可能性が低くなり、新型コロナウイルスによる健康不安も重なってニーズが高まっており、最近では、スマートフォンのアプリやガイド本付き用紙セットなど、作成を手助けするサービスや商品も生まれてきているそうです。

(記事参考:日経2021.6.5『自筆遺言で「万が一」に備え紛失防止へ保管制度/作成支援グッズ続々』)

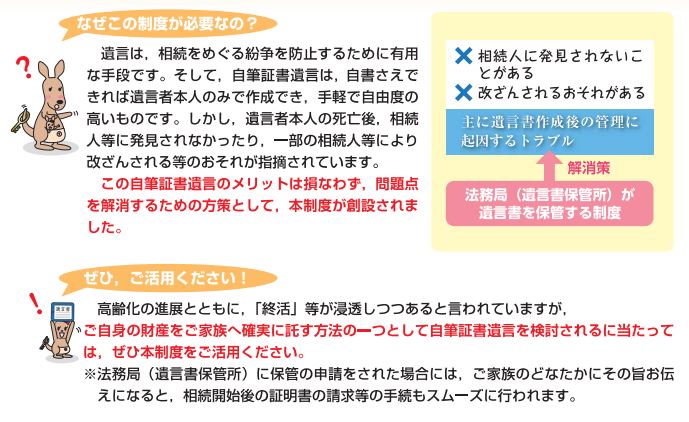

自筆証書遺言書保管制度について

そのような流れの中で、今回は『自筆証書遺言書保管制度』について、法務省の情報をもとにご説明します。

(記事参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度」HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)

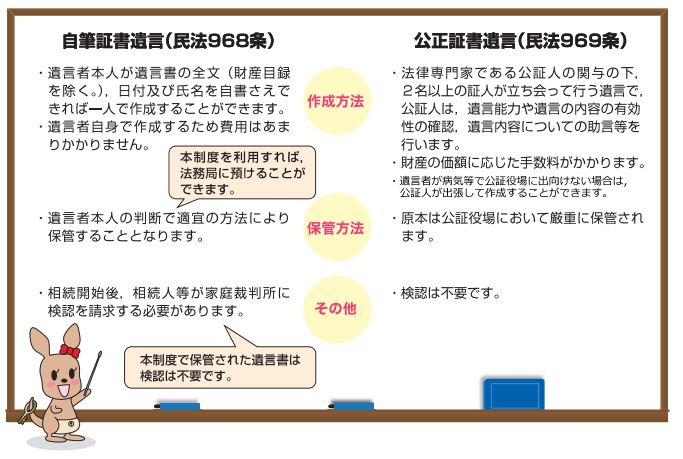

自筆証書遺言と公正証書遺言

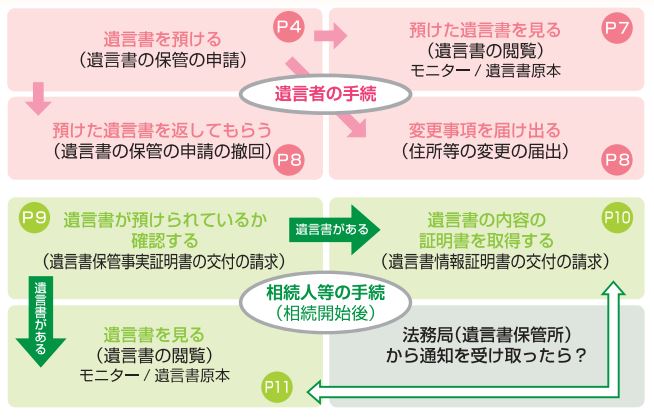

自筆証書遺言書保管制度の主な手続き

相続をめぐる紛争を防止する観点から、本制度では下記がポイントになります。

①自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)で預かる

②保管の際は、法務局職員(遺言書保管官)が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行う

③預かる遺言書は、その原本及びデータを長期間適正に管理する

④相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応する

⑤相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他のすべての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知をする

⑥本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の不要となる

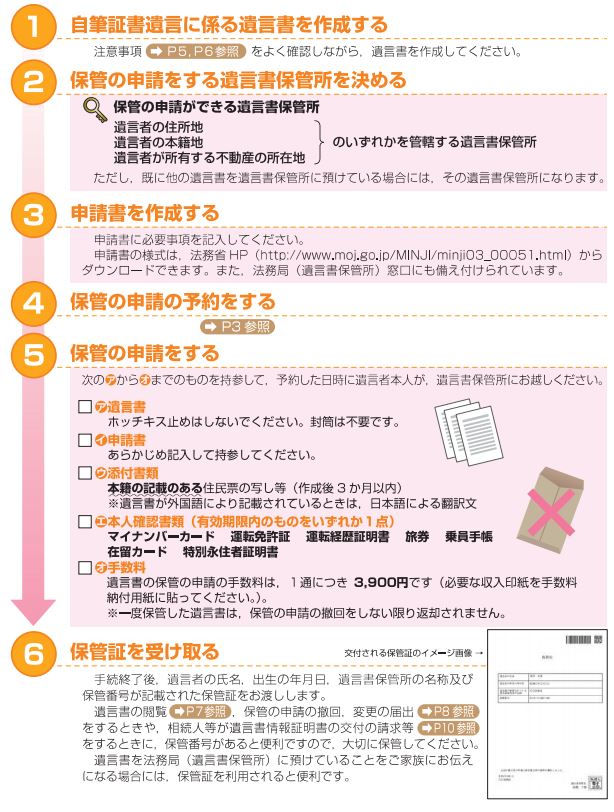

本制度利用の注意点

・手続きに当たり、遺言書及び申請書または各種請求書等は、事前に作成する必要

・保管の申請等の手続は遺言者本人が、法務局(遺言書保管所)に来て行う必要がある

・定められた様式に従って作成されたものであることが必要

・遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う

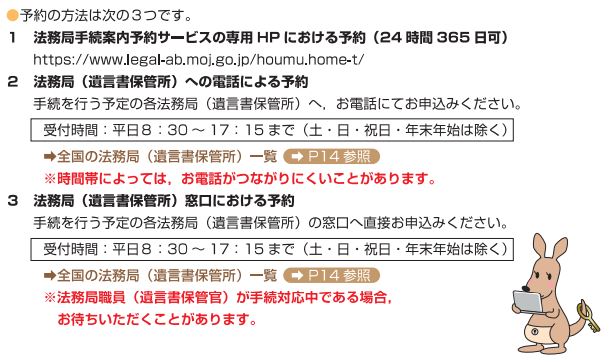

・全ての手続きについて、予約が必要

(予約したからといっても、手続きの処理自体には、一定の待ち時間が掛かる)

保管の申請の流れ

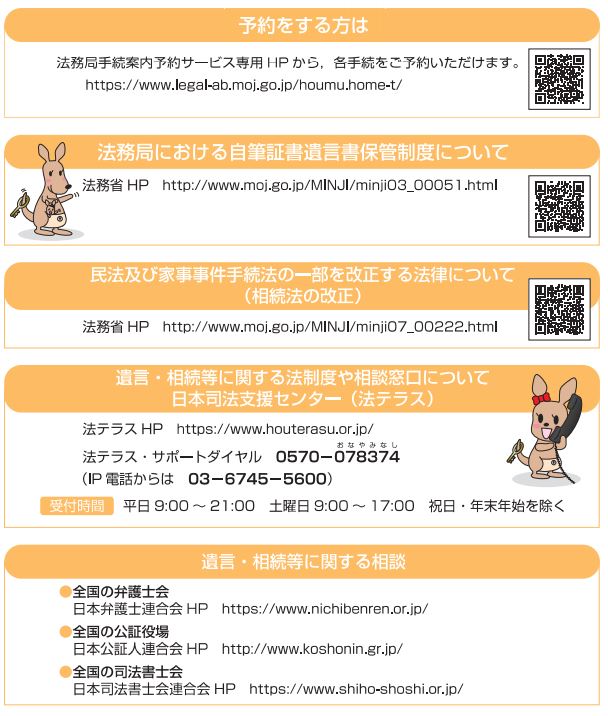

予約方法

次の3通りです。

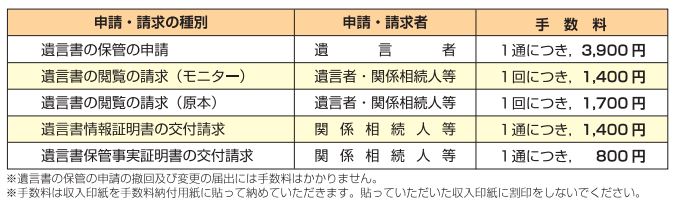

手数料

問合せ

内容によって、下記お問い合わせ先をご参照ください。

遺言書作成の留意点

自筆証書遺言は課題もあります。専門家のチェックがないため、遺族が最低限受け取れる法定相続割合を下回る内容の分割方法を記載してしまうなどして争いが起きるケースがあるそうです。

それを未然に防ぐには、相続に関する法律について自ら理解を深める必要があります。

自筆証書遺言は費用を抑え素早く作成できる、

公正証書遺言は内容を専門家にチェックしてもらえるという長所がそれぞれあります。

健康状態や財産の規模などを考慮しながら、自身の状況に合った遺言の作成方法を検討してみてください。

以上、今回は自筆証書遺言書保管制度についてご説明しました。

少しでも参考になる部分がございましたら幸いです。

お知らせ

調布で賃貸管理と言えば、地域に根差して50余年の信頼と実績を持つ「調布みつぎ不動産研究所」にご相談ください!

自社所有賃貸物件の運用管理を通じて、ノウハウを積み重ねてまいりました。

募集から管理、退去後の原状回復工事(リノベーション含む)に至るまで、ワンストップサービスで提供できることを強みとしております。

賃貸管理部 築山(ツキヤマ)まで、お気軽にご相談ください。